放射線を知る

放射線を正しく恐れるとは?

「ものを怖がらなさ過ぎたり、こわがり過ぎたりするのはやさしいが、正当にこわがることはなかなかむつかしい」 寺田寅彦

これは「天災は忘れた頃にやってくる」などの名言でも知られる物理学者で随筆家でもあった寺田寅彦の言葉で、正当に怖がる事がいかに難しいかを語っています。

ではこの「怖がる」対象を放射線とした場合、「放射線を正しく恐れる」とはどういう事でしょうか?

■「恐れる」とは?

まず、我々人にとって最大の「恐れ」とは、死亡するリスクでしょう。

人は、生存している限り、死亡するというリスクを抱えています。

その要因には、ストレスによる精神的要因、交通事故などの人為的要因、地震や落雷といった自然要因、化学物質汚染による環境的 要因、食品などの品質的要因、遺伝などの内的要因等があげられますが、我々は通常リスクを認知すると、片方でベネフィットや立場などさまざまな要因を考え、それに従ってリスクを回避する方法を選択するか受容するかを決定します。

死亡するというリスクを前にすると、その要因に大きなベネフィットがない限りリスクを容易に受けいれる事は困難です。

つまりその事象に対するリスクとベネフィットの認知が重要な判断基準となるわけです。

例えば放射線被ばく事故例として有名な、1920年代にアメリカでのラジウム時計女工被ばく事故がありました。これは雇い主がラジウムを取り扱うリスクを全く説明しておらず、ベネフィットだけを過大に強調したため、リスクを知らない女工達が不要な被ばくをし、健康に影響を及ぼしてしまった痛ましい事故です。

彼女達には全く落ち度がなかったのですが、「ラジウムから放出される放射線のリスクを認知していない」、つまり「放射線を正しく恐れる」事ができていなかったために発生してしまった悲劇的な事故で、放射線に関わる業務を行っている我々にとっては痛惜の念を禁じえません。

この様な悲劇を繰り返さないため、つまり「物事を正しく恐れる」には、先ずリスクを正しく認知する必要があります。

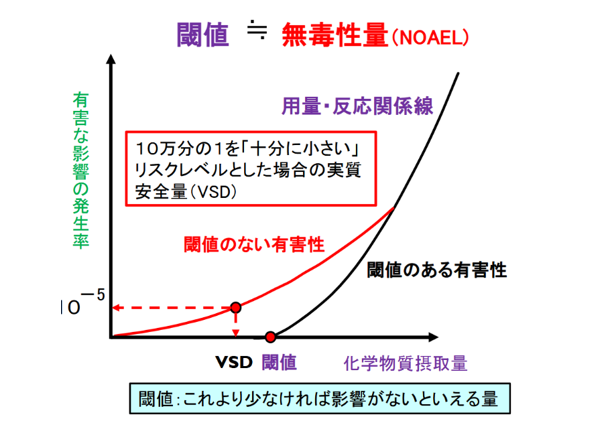

■VSDとは

科学的なリスクを正しく認知する評価としてVSD実質安全量(virtually safe dose)というものがあります。

これは発がん物質は閾値が存在しないという立場から出発した評価手法で、生涯の発がん率でリスクを評価し、他の死亡する原因と比較し、

社会的にこれ以下であれば良いであろうと合意されるリスクを実質安全量とみなし、これ以下で管理する手法の事です。

一般的には特定の化学物質に生涯(70年間)暴露した際に、10万人に1人の割合で発がんリスクが生じる量を基準としており、科学的にはこれ以下のリスクは実質的な安全量とみなされます。

しかしこの実質安全量は、人によって異なるリスクへの価値観が考慮されていないため、価値観の相違への配慮が必要であることに気をつけなければなりません。

例えば、タバコやお酒などの嗜好品が健康に影響を及ぼすと知っていても、タバコを吸う人が存在するのは、

タバコを吸う事によるリスクより得られるベネフィットの方が大きいと判断して、リスクを自分なりの解釈でベネフィットと比較して選択しているのです。

この様に同じリスクであるとしても、人によってまたリスクの種類によって回避するか受容するかの判断が異なります。

■放射線のリスクとベネフィット

では、放射線によるリスクとベネフィットにはどの様な物があるでしょうか?

当コラム「被ばくによる人体影響(LNT仮説)」「被ばくによる人体影響(リスク)」に記載しました通り、放射線被ばくには様々なリスクがあります。 また放射線によるリスクは相対的に見ると非常に低いものですが、我々は日常生活でも必ず被ばくをしますので、誰にとっても決してリスクがゼロとはなりません。

放射線によるベネフィットを考慮すると、放射線により各個人が直接的なベネフィットを受けるケースと、間接的なベネフィットを受けるケースがあります。

直接ベネフィットの一例として、医療分野におけるCT検査や放射線治療等があります。

この検査や治療では、通常の日常生活とは比較にならないほどの量の放射線の被ばくを受けます。(当コラム「身の周りにある放射線と日常的な被ばく」に記載)

これはドクターや患者が放射線を被ばくするリスクより、直接的なベネフィットとして得られる「病気の早期発見」や「病気の治療」等によるベネフィットが大きいと判断して受容しているものです。

専門家であるドクターが患者にベネフィットとリスクを十分に説明して、それを基に患者が治療方法の決断をし、本人が直接的なベネフィットとリスクを背負うので、第三者がこの判断に異論を挟む余地はないと言えるでしょう。

一方で間接ベネフィットとして恩恵を受ける場合もあります。

例えば原子力発電所のような施設では各個人が直接ベネフィットを受ける訳ではなく、「CO2がほとんど排出されない」「必要電力や燃料の安定供給が可能」「発電効率が良い」といったような間接的にベネフィットを受けますが、

リスクとして「放射性廃棄物が発生する」「不慮の事故等により周辺環境へ影響を与える可能性もある」「運用に高度な技術が必要である」といった事もあります。

ここで問題になるのは、直接ベネフィットと違い間接ベネフィットの場合は、間接的にベネフィットを受ける人全てがリスクを負う訳ではない場合もあるということです。

リスクを負う可能性が高い人にとって、これは不公平でしかありません。

リスク評価者はリスクを評価することはできますが、その結果を強制的にリスク受容者に押し付けることはできません。

専門家は、とかく科学的に評価した結果を絶対的であると考えがちな傾向があります。

科学的かつ合理的に判断することは大切ですが、一方で個人にとって科学的な安全基準とは、個人自身の安心の基準とは異なっており、そのリスクを受ける人の判断を尊重しなければなりません。

特に原子力発電所のような直接的なベネフィットを住民が受けない施設に関して、個々の立場でリスクの回避か受容を判断する場合、判断が大きく分かれる事はやむを得ないと言えるでしょう。

■リスクリテラシー

現代社会では,コンピューター技術やインターネット技術の発展に伴い,多くの情報や知識を素早く手に入れることができますので、 前述のようなラジウムの危険性について全く知る機会がなかったといった危険性は少なくなります。一方で科学的に不正確な知識や大げさな表現に惑わされ、間違った情報に振り回される危険性も高くなりました。

リスクを低減する行動をするためには,リスクに関わる科学・技術についての知識(科学リテラシー),

マスメディアやインターネットの情報を読み取る力(メディアリテラシー),そしてリスクに関わるデータを読み取る能力(数的思考力)が必要です。

市民がこのようなリテラシーを高めるためには、専門家が一般社会に対して科学リテラシーを高めるようなコミュニケーションを積極的におこなう必要があります。

■放射線を正しく恐れるとは?

「放射線を正しく恐れる」とは、科学的に評価された正確なデータに基づいた放射線のリスクとベネフィットに関する情報を個人が得ている上で、これに基づき個人が各自なりの判断を下し「恐れる」、つまり回避するか受容するか判断をする事であり、決して個人の回避か受容の判断結果を専門家が「正しい」「正しくない」とするものではありません。

我々放射線測定の専門家は、個人それぞれが自らの価値観の下で「放射線を正しく恐れる」事ができるように、 特定の組織等に寄り添う事のない科学的に評価された正確なデータを提供し、個人が「正しく恐れる」事ができる環境を構築していく事を責務としていかなければなりません。