研究開発の事例を聞く

1998年入社

技術企画担当 エキスパート

(工学部システム制御工学科卒)

青山 哲

次世代IMU技術への挑戦と展望

慣性センサーモジュールを用いた

「可搬型ジャイロコンパス」の開発

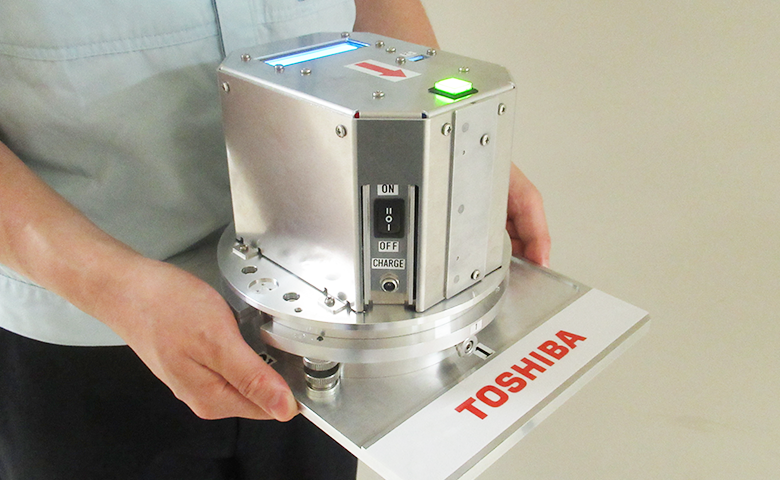

2024年9月、当社は持ち運び可能なサイズの「可搬型ジャイロコンパス」を開発し学会に発表しました。これは株式会社東芝の研究開発センターが開発した世界最高レベルの精度と小型化を達成した「慣性センサーモジュール」を用いて実現しています。

現在は、これを活用した「IMU」(Inertial Measurement Unit:慣性計測装置)の超小型化および防衛・民生の幅広い市場への展開を目指して開発プロジェクトが進行しています。ここでは本プロジェクトについて、レビュー責任者の青山エキスパートに解説していただきました。

自動運転の世界から注目される

IMU(慣性計測装置)

近年、少子高齢化による人手不足を背景に、自動運転車やドローン、移動ロボットなどの自律移動モビリティの活用が進んでいます。これらのモビリティには正確な自己位置の把握が重要ですが、現在のGPSはビル影、水中、屋内暗所など特定の環境で精度が低下する問題があります。こうした背景から、無線や画像などの外部情報に頼らずどのような環境下でも正確に自己位置を計測する技術が求められている中で、高精度なIMUの開発に期待が集まっています。

IMUとは、回転を検出する「ジャイロ」と移動を検出する「加速度計」の2つのセンサーを複数組み合わせて構成された、物体の動きや姿勢を検出する装置です。本プロジェクトでは、GPSを使用せずに高精度な位置情報を提供することを目的としています。

プロジェクトの課題

プロジェクトにおける最大の課題は精度の向上でした。従来のIMUは光学式が主流で、精度は高いものの装置が大きくなってしまうのが難点でした。一方で、従来のMEMS(Micro Electro Mechanical Systems:電気と機械の機能をICサイズのチップに統合する技術)では物理的な“変位”を測定するため、計測精度とDynamic Range(最大検出範囲)との間には相反する関係が存在しました。

そんな中、東芝研究開発センターでは、振動子の方向や周波数を直接検出する技術を開発し、変位を利用せずに高精度かつ高Dynamic Rangeの両立を実現しました。光学式と同等性能のセンサーをMEMSで実現したのです。

可搬型ジャイロコンパスが示した可能性

当社はこの技術を活用し、IMUの開発前段階として、ジャイロ1軸を活用した可搬型ジャイロコンパスを開発しました。そして精度目標としていた、航空機などへの搭載に求められる航法精度である「Navigation-Grade(ナビゲーション・グレード)」を満たすバイアス安定性を達成しています。これは具体的に言うと、日本からニューヨークまでの12時間を超える飛行において、GPSに頼らず正確な航行が可能なレベルの精度となります。なお、この開発技術に関しては2024年9月に東芝研究開発センターと共同で欧州の学会に発表し大きな反響を呼びました。

現在、IMUの機能を実現するために必要な6軸センサー(X, Y, Z軸それぞれにジャイロと加速度計を搭載)を実装し、評価を進めています。IMUのサイズは15cm四方のキューブ型を想定しており、飛行機に搭載できるレベルの耐環境性(温度変化、湿度変化、高度変化、振動、衝撃)を備えたIMUは、2027年度以降の製品化を目標としています。

IMUは汎用性の高い技術で国産化に成功すれば、防衛事業のみならずインフラ事業でも、点検作業の無人化や完全自動運転などさまざまな場面での応用が期待されます。将来的にはGPSを使用せずに目的地へ正確にナビゲートできる技術を目指し、引き続き開発を進めていきます。

研究開発のプロセス、

そして人材育成について

青山エキスパートは、自身の専門分野である電気電子技術に関する当社のすべての研究開発プロジェクトにおいて、レビュアー(審査員)またはレビュー責任者として、研究の目的に沿った成果が得られるよう、技術的なアドバイスを行っています。マイルストーンごとに実施される設計レビュー会議では、レビュアーとして、設計の妥当性を評価しています。そこで、電気設計に関するキーマンの立場から、研究開発のプロセスや人材育成に対する考え方について、ご自身の経験もふまえたお話を伺いました。

議論は対等に、

課題解決はプロセスを大切に

技術の世界では、年齢に関係なく技術者としての立場は平等です。知識の差はあるにせよ、自由な発想を尊重するべきだと考えています。時には的外れな意見が出ることもありますが、それも重要なプロセスの一つです。特に新しい技術の開発においては、議論の中で多様な意見が交わされることで、新しい気づきやアイデアが見つかり、そこから新たな価値を生み出すことができるのです。

経験を積むと、設計のリスクや最適な解決策に対してすぐに見通しが立つこともありますが、成長するためには自らの力で課題を乗り越えていく必要があります。人材育成の観点では、最初に最短の道を教えてしまうのではなく、状況に応じて若手が自ら考えて答えを見つけるプロセスを大切にしサポートしています。

当社の強みは自由闊達な議論ができる文化です。技術者としてフラットに議論できる環境を整え、幅広い年齢層の技術者が自由に意見を交換できる風土を大切にしています。

技術士資格がもたらす業務への価値

私は業務上必要な資格として「技術士(電気電子部門)」を取得しました。技術士(電気電子部門)は、電気電子技術の専門家としての証明となる資格です。試験範囲は電気電子全般にとどまらず、人材育成や技術トレンド、SDGsといった社会的テーマも含まれた内容でした。この資格を取得する過程で培った知識や視点が、レビュアーとしての業務にも役立っていると感じています。

ちなみに、当社には技術士の資格試験に合格した社員が6名在籍しています。これは東芝グループ内でも比較的多い方だと思います。入社後も学び続ける社員が多く、このような環境で働けることは大変喜ばしいことだと考えています。